Quanto più il mondo ne rafforza la percezione

Tanto più profondamente egli è turbato dal portento."

Wolfgang Goethe

"Ci sono grandi cose da fare. Falle!"

Andre Gide, Thésée

All’ingresso del palazzo di Cnosso c'è il segno del Toro. Da esso si scende nel regno del segreto, della disperazione, della purificazione, del ritrovamento di se stessi e della libertà. E laggiù, lungo i corridoi e sulle pareti delle sale regali, troviamo, ammonitore e crudele, l'altro segno sacrale della labrys, dell'ascia doppia, arma e simbolo di potere, scure che uccide la Bestia, giustizia verso destra e verso sinistra, insegna del Talassocratore; forse, stilizzazione delle due corna del Toro o, addirittura, della figura umana. |

|

|

Sin dall'epoca in cui è nata la favola di Minos e del Minotauro,

racchiuso nel labirinto dove, con l’aiuto dell'amore e dell'inganno,

scenderà a cercarlo e a ucciderlo l'eroe solare Teseo, questo simbolo

del Toro-uomo segno di forze ctonie che tentano un'estrema rivolta contro

l'uomo ordinatore, soggetto agli dèi, ma insieme allievo di Prometeo

e dei primi legislatori ha occupato la mente degli uomini, ispirando innumerevoli

poeti, favolisti e pittori. In effetti, i simboli essenziali dell'uomo e i miti antichi che li esprimono hanno una forza primigenia che è come radicata nel profondo dell'animo e continuano a possederlo e commuoverlo anche quando il loro significato sembra dimenticato, ossia quando quei miti non hanno più, all'apparenza, la carica sacrale, l'energia religiosa che ne avevano accompagnato la nascita. |

Così, la leggenda del labirinto e del Minotauro ha attraversato integra più di tremila anni di storia. «È forse il racconto più popolare dell'antichità», dice Samivel (Le soleili se lève sur la Grèce), «e il suo successo non è certamente dovuto al caso. In verità, esso contiene un tema mentale di portata e risonanza universali, un misto di angoscia e di speranza capace di nutrire una specie di incubo intellettuale prossimo alla pazzia e insieme, su un altro piano, la meditazione dei saggi. E tutto ciò grazie a una sola immagine, in fondo alla quale giace 'Qualche Cosa', forse il Mostro, forse il Tesoro, forse entrambe le cose.» E anche: l'animalità, la sua tristezza, la sua innocenza, per quanto gravate da una sorte atroce; ed è un'animalità condivisa dall'umanità. Poiché, se il Minotauro nacque, innocente e vittima, da un connubio orrendo, perché deve espiare una colpa non sua? Se tuttavia la deve espiare, nessuno di noi è, in fin dei conti, né più né meno responsabile di lui, e quindi nessuno di noi è responsabile: eppure incombe sopra di noi la stessa Moira.

In effetti; la storia del Minotauro è un mysterium tremendum. Ci attira e ci respinge. È mirum, è admirandum, è fascinans; di fronte all'animalità e insieme umanità del mito, noi siamo colpiti, a un tempo, da tremor e stupor per usare la terminologia di R. Otto. «Che cos'è ciò che traspare fino a me e mi colpisce il cuore senza ferirlo? Timore e ardore mi scuotono: timore per quanto ne sono dissimile, ardore per quanto ne sono simile» (Agostino, Conf., II, 9,1).

Mistero del diverso, incompreso e inspiegato, alieno e alienante, interamente avulso da quanto ci è familiare e noto. Pesa sul Minotauro il fato dell'innocente, dell'innocentemente crudele, dell’essere incolpevole condannato dagli dèi a essere crudele e insieme a essere colpito per quella crudeltà. Grava su di lui la colpa di lussuria della madre e del mondo; si manifesta in lui non solo il destino della bestia - che è quello di essere sacrificata - ma anche il prorompere della bestialità nell’uomo; bestialità che, in quanto tale, deve essere punita con la morte: ed è una morte insieme necessaria e ingiusta. Nel Minotauro infelice, abitatore delle tenebre inestricabili, confinato in fondo a un inremeabilis error, noi che forse ci credevamo innocenti veniamo inviluppati in colpe oscuramente accumulate.

Però, se siamo Minotauro, siamo anche il vittorioso Eroe solare.

Anche a noi Eros ha fatto avere un lungo filo che ci condurrà fino

al mostro, e quando lo avremo vinto con la nostra spada lucente quel filo

ci farà tornare alla luce e lasceremo indietro, nell'oscurità

eterna, il corpo ormai immobile della bestialità debellata. L'amore

ci condurrà sino in fondo, sino alle ultime caverne nascoste dei

nostri sentimenti meno umani e, uccisa l'animalità, ci farà

tornare sotto il cielo lucente. Quale simbolo più bello di questo? Ma, dopo la vittoria, torna ancora nel nostro cuore sensibile la pietà per quella morte, per ogni morte; e forse anche una nostalgia per le tenebre abbandonate, un oscuro sentimento di tenerezza per la vita mostruosa che abbiamo distrutto in noi e abbandonato. Nella notte in cui è stato celebrato quel sacrifìcio, il lato infernale del nostro essere piange sul corpo del mostro. La sua morte lo innalza e glorifica. Ieri, oggi: validità profonda che è come l'essenza simbolo e segno del mito vivente. |

|

Raccontiamolo per ricordare.

Minos

|

II mito racconta, dunque, che la fanciulla fenicia Europa, figlia di re

e figlia di Telephane, «la lungisplendente» oppure di Argiope,

«colei dal volto d'argento» fu vista da Zeus Asterios mentre

faceva il bagno con le sue ancelle sulla spiaggia di Tiro. Acceso d'un amore improvviso e assumendo, per uno degli inganni di cui era maestro, le sembianze di un toro dal pelo candido e lucente, dall'alito odoroso di zafferano, il dio, scendendo dal cielo, si inginocchiò davanti alla principessa, la quale, vedendolo così mite, ne infiorò le corna e gli salì sulla groppa. |

Ma il toro, appena sentita la

giovane sopra di sé, si alzò sulle zampe e, tuffandosi nel

mare, fuggì a nuoto con la sua bella preda, portandola sull'isola

di Creta.

Secondo una variante. Zeus avrebbe assunto l'aspetto di un toro

per sfuggire alla gelosia di Hera, si sarebbe caricata la giovane sul

dorso e, volando oppure attraversando a nuoto l'Ellesponto - che prese

allora il nome di Bosforo, «portatore del Toro» - l'avrebbe

condotta prima in Asia e poi a Creta.

Il dio possedette la principessa

sotto un platano nei dintorni di Gortina; in premio e a ricordo, da allora

il suo fogliame.

E fu sull'isola di Creta che la principessa Europa divenne madre di Minos,

destinato a regnare sulle isole e sui mari, nonché di Reclamante,

saggio legislatore, e del guerriero Sarpedonte.

Minos, dopo avere sottomesso

i fratelli, estese il proprio dominio da Creta alle Cicladi e a gran parte

del Peloponneso; e si disse pure che diede un grande incremento all'agricoltura,

all'edilizia, all'ingegneria, ai commerci e alle arti figurative. Conquistato

il regno, Minos sposò Pasifae, «la tutta splendente»,

figlia di Helios, e ne ebbe numerosi figli. Ma Pasifae fu anche interpretata

come una divinità lunare e, come tale, ebbe un culto personale

in Laconia (Plutarco, Agis, p. 91). Che fosse donna dotata di arti magiche, risulta anche da un'altra leggenda. Minos era afflitto da una grave malattia, dovuta probabilmente alla gelosia della consorte. La malattia consisteva nel fatto che non poteva amare nessun'altra donna perché durante l'amplesso scaturivano dal suo corpo animali disgustosi: serpenti, scorpioni e millepiedi. |

|

[…] Pasifae gli aveva dato molti figli maschi, tra cui l'ottimo

atleta Androgeo, Deucalione, che sarebbe poi stato padre di Idomeneo,

eroe valoroso nella guerra di Troia, e Glauco. […] Tra le fìglie

di Minos, dobbiamo ricordare anzitutto Arianna o Ariadne (originariamente

Ariagne, «la pura», «la santa»); poi Fedra, «la

splendente», ed Egle, «la luminosa» (una leggenda posteriore

assegnava anche a lei il ruolo di amante di Teseo).

|

Nulla si opponeva ormai a una vita felice e gloriosa del saggio re, che

percorreva i mari assoggettando al suo potere isole e colonie lontane

e instaurando in ogni luogo la forza della legge. Ma Minos aveva dimenticato

l'invidia degli dèi, sempre pronta a vendicare, più che

a punire; a fare pagare cara ai mortali ogni piccola trascuratezza o trasgressione;

anzi, attenta a trame pretesto per ricordare che la felicità non

è - non può essere - una condizione umana. |

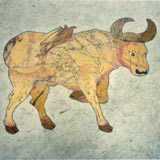

Quale fu l'inciampo in cui cadde Minos? Aveva chiesto a Posidone di mandargli

un segno, un prodigio che confermasse ai Cretesi il favore degli dèi

e, con ciò, il divino fondamento del suo potere. Il dio rispose

che avrebbe esaudito la preghiera, ma solo a patto che lui, il re, sacrificasse

poi, senza esitare, l'animale favoloso che gli sarebbe stato mandato.

Di lì a poco, uscì dalle onde del mare, di fronte al porto

di Cnosso, un magnifico toro bianco. Vedendone le splendide forme, Minos

si pentì della promessa, celebrò un altro sacrifìcio

e decise di tenere per sé quella bestia. L'infuriato signore dell'Oceano meditò lungamente in quale modo vendicare l’onta che gli era stata arrecata - sappiamo già, per esempio, dalle vicende di Odisseo, quanto fosse pronto all'ira il barbuto Scuotitore di terre - ed escogitò alla fine un inganno terribile: ebbene, se il toro era piaciuto tanto al re, che piacesse molto anche alla regina! |

|

|

Posidone fece sì che Pasifae s'innamorasse follemente del toro

e non bramasse altro che unirsi a lui, in nozze segrete e bestiali. Ma

in quale modo? L'artefice Daidalos, che viveva in quel tempo alla corte

di Cnosso, per soddisfare le brame della regina costruì un'immagine

di mucca, una «falsa vacca», usando legno e vimini; e vi nascose

Pasifae, traendo così in inganno il toro di Posidone. |

Frutto di

quell'amore mostruoso fu il Minotauro - «toro di Minos» -

o Tauromino, chiamato anche con il nome di Asterios, dalla testa taurina

e dal corpo umano. In ottemperanza all'ingiunzione di un oracolo, il re

rinchiuse il mostro nel labirinto, costruzione di vie fallaci, eretta

appositamente da Daidalos. Tra i figli che Pasifae aveva dato al Signore dell'Oceano e delle isole, eccelleva per abilità in tutte le gare il giovane Androgeo. |

|

Giunto

in Attica per partecipare alle feste panatenee, il principe morì

nella lotta contro il toro di Maratona, ad affrontare il quale era stato

mandato da Egeo, re di Atene; oppure, secondo un'altra versione, fu ucciso

a tradimento dai giovani ateniesi suoi rivali, invidiosi delle sue vittorie.

Minos, assetato di vendetta, assalì Atene con una flotta. Stretta

d'assedio la città, invocò l'aiuto di Zeus protettore degli

ospiti, e il dio mandò sopra i difensori pestilenza e siccità,

costringendoli alla resa. Una delle condizioni di pace fu che ogni nove

anni Atene mandasse a Creta un tributo di sette giovani e sette fanciulle,

destinati a essere gettati in pasto al Minotauro.

Teseo e Ariadne

Di questo famosissimo eroe ateniese si narrava che re Egeo ne fosse, sì,

il padre mortale: ma Posidone era ritenuto il suo padre divino. Ai tempi

di Egeo, regnava sulla piccola città di Trezene nel Peloponneso

- con l'aria tersa la si scorge dalle alture dell’Imetto - Pitteo,

figlio di Pelope e Ippodamia e padre della giovane Etra, che ricordava

nel nome il cielo sereno. Proprio davanti alle rocce della costa di Trezene,

sorgeva dal mare una piccola isola chiamata Sferia, «la palla»,

che si poteva raggiungere anche a guado. Lì c'era un tempio di

Atena dove le vergini del luogo andavano alla vigilia delle nozze per

deporvi la loro cintura.

Un giorno, mentre la fanciulla Etra era sbarcata sull'isola per celebrarvi

dei sacrifìci, la dea glaucopide le mandò una stanchezza

improvvisa, un sonno invincibile; e quando la giovane si risvegliò,

si trovò tra le braccia di Posidone, che la bramava da tempo e

la fece sua.

Da allora, l'isoletta mutò nome e si chiamò Hièra,

«la santa».

Tornata al palazzo del padre, la principessa incontrò

il giovane Egeo, giunto in visita proprio quel giorno. Il re Pitteo, ottemperando

a un vaticinio, fece stordire il giovane con il vino e ordinò alla

figlia di mettersi nel suo letto. Al mattino, quando il giorno ebbe fugato

le tenebre e l’ubriachezza, Egeo lasciò il letto dell'amante

che portava il nome della luce del cielo, le diede la sua spada e i sandali,

vi pose sopra una grossa pietra e le ingiunse che, quando il figlio nato

da quella unione - lui infatti non era a conoscenza dell'avventura con

Posidone - fosse cresciuto abbastanza per sollevare il masso, lei gli

rivelasse la sua origine, gli ordinasse di prendere la spada, di calzare

i sandali e raggiungere Atene, per farsi riconoscere da suo padre.

|

Quando ebbe compiuto i sedici anni, il giovane Teseo sollevò senza sforzo il masso sotto cui si trovavano i sandali e la spada e fece come la madre gli aveva ordinato. Tralasciamo la narrazione delle molte avventure e degli scontri vittoriosi del giovane eroe, partito a debellare mostri e briganti: diciamo solo che dovette subire quelle prove anche perché, secondo un'altra storia, era incorso nelle male arti e nella gelosia di Medea, la maga. […] |

Ultima spedizione del giovane, vittoriosa anch'essa, fu quella contro

il furioso toro di Maratona, che continuava a devastare le campagne circostanti

e vi seminava il terrore: quella fu anche un'ottima prova preparatoria

all'impresa ben più impegnativa che lo aspettava a Creta. […]

Al solenne convito che seguì (l’uccisione del Toro di Maratona),

l’eroe, mentre stava già per vuotare la coppa di veleno che

Medea aveva preparato per lui, sguainò la spada, forse per tagliare

la carne che gli era stata servita. Il re, al vedere l'arma affidata tanti anni prima alla giovane Etra e scorti anche i sandali, salutò con grida di gioia il figlio ritrovato e lo strinse fra le braccia, piangendo. |

|

[...] Al compimento di quella impresa, erano già trascorsi diciotto anni

da quando Minos aveva imposto ad Atene il terribile tributo e si stava

per scegliere una terza volta la schiera del sacrifìcio da mandare

a Cnosso; e così l'eroe lo seppe. Fu rapida la sua decisione di

muovere contro il Minotauro e liberare la sua città da un onere

così infame. «O salverò il mio popolo», disse

al re, «oppure morirò con i miei compagni. Così avrò

fatto quel che mi spetta.»

Egeo pianse udendo le sue parole e fece

di tutto per dissuadere il figlio; ma il popolo stava mormorando che,

dopo tutto, non era giusto che proprio il sovrano, primo responsabile

di quella iattura, si sottraesse ai mali che ne derivavano e che, in fondo,

ogni madre soffriva nello stesso modo per il sacrifìcio del proprio

figliolo. Le proteste si facevano sempre più vive. Allora, davanti

all'assemblea del popolo, Teseo si alzò in piedi e si dichiarò

pronto a partire con gli altri giovani, anche senza partecipare all'estrazione

per sorte.

Re Egeo dovette cedere. «Vai dunque», disse al figlio. «Quando

il tempo sarà compiuto, io vigilerò il ritorno della tua

nave stando sull'alta rupe del Sunio. Se riuscirai nell'impresa, isserai

vele bianche al posto di quelle nere con cui partirà oggi la nave

infausta; e così saprò subito della tua vittoria. Il mio

cuore esulterà di gioia e porterò sacrifici a Posidone placato.»

Quindi, insieme ai tredici suoi compagni - o forse era quindicesimo, secondo

altri mitografì - Teseo andò al tempio di Apollo e offrì

al Nume un ramoscello d'ulivo avvolto in un ciuffo di lana bianca, omaggio

dei supplici che invocano protezione. Poi, accompagnato dal popolo, scese

al Falero e, preso congedo dai famigliari, dagli amici, dalla città,

salpò per Creta sulla nave dalle vele nere: "Sul mare di Creta navigava la prua raggiante d'azzurro. Portava Teseo e sette coppie di giovani Ionii." Bacchilide, Ditirambo di Teseo

Giunto all'isola, fu accolto da Minos, nonostante la sorte che lo attendeva,

con grandi onori, in quanto figlio di re. La sera venne celebrato un banchetto.

Quando fu versato per la terza volta il vino che toglie gli affanni anche

quando si stende sul cuore l'angoscia di un domani incerto, Teseo iniziò

a narrare le sue imprese.

|

Seduta alla sinistra del padre, l'ascoltava

intenta Ariadne Glaucopide e, ascoltandolo, si invaghì di lui.

Dopo il convito, Ariadne chiese consiglio al vecchio Daidalos e si fece

consegnare da lui una spada a due tagli e un lungo gomitolo di filo di

lana. Poi fece giurare all'eroe che l'avrebbe sposata e condotta ad Atene. |

In quale modo Teseo fosse riuscito a trovarsi solo con la principessa, non è narrato dai favolisti. Secondo un antico disegno vascolare, lei stava filando la lana quando il giovane, pregandola e vezzeggiandola, le tese una mano. La giovane gli consegnò il fuso con il filo, oppure un gomitolo già attorto, come si vede in un altro dipinto? |

|

Così munito, l’eroe, venuta l'alba, chiamò a raccolta

i compagni destinati a essere divorati dal Minotauro e li condusse alla

spiaggia per il sacrifìcio di rito. L'oracolo di Delfi gli aveva

consigliato di eleggere la dea dell'Amore a sua guida. Solo allora Teseo

comprese il senso nascosto di quel vaticinio.

Armato e rinfrancato, l'eroe penetrò quindi nel labirinto, lasciando

i compagni all'ingresso, dove aveva fissato il capo della matassa. Il

cammino era silenzioso e le tenebre si facevano sempre più fitte.

Dalle dita dell'eroe il filo si svolgeva lentamente, quasi senza fine.

Di tanto in tanto arrivavano rumori ed echi, lungo le pareti lisce, e

come un soffiare, un muggire del vento. Del vento?

Poi, là dove

doveva essere il recesso più interno del cammino intricato, dopo

avere svoltato a destra e a sinistra infinite volte - o, almeno, così

gli pareva - albeggiò come un pallido chiarore. Udì prima

il respiro della Bestia; poi la vide, stesa su un fianco. Dormiva, greve

nel sonno e come innocente. Secondo l'ordine dell'oracolo, Teseo avrebbe

dovuto afferrarla per le sopracciglia e sacrificarla a Posidone.

D'improvviso, udendo il lieve rumore del mortale che le si stava avvicinando,

la Bestia si destò e, proprio come gli animali selvatici, fu subito

sveglia e pronta ad afferrare un sasso che giaceva lì vicino. I

due si guardarono.

|

Lo spazio era poco. L'eroe si gettò sull'animale

e, stendendo la sinistra sopra l'occhio del Tauromino, immerse la spada

nel suo corpo. Presto le pareti dell'antro, la terra, il corpo dell'eroe

furono lordi di sangue; e Teseo invocò anche il nome di Posidone.

Poi, riavvolgendo lentamente il filo di lana, uscì dal labirinto. |

Secondo altri, il pericolo stava più nell'oscurità che negli

intrichi del cammino, e Ariadne innamorata avrebbe accompagnato l'eroe

e gli avrebbe illuminato il percorso con il fulgore d'oro della corona

che aveva sulla testa, oppure con un serto luminoso. Agli antichi, questo

sembrò aggiungere altra ignominia a un tradimento già grande,

poiché il Minotauro era, dopo tutto, fratellastro della fanciulla

e la corona era simbolo di verginità.

Quando Teseo lasciò Creta, sulla nave si trovava anche Ariadne.

Ma la favola narra che, con uno stratagemma e approfittando del sonno

di lei, l'eroe l'abbandonò sull'isoletta di Dia.

Secondo un altro

racconto (Diodoro Siculo, V, 51, 4), Teseo non avrebbe rifiutato le nozze

per infedeltà, ma perché Dioniso gli sarebbe apparso nel

sonno, imponendogli di lasciare la fanciulla, che egli voleva eleggere

a sua sposa.

Giunto il mattino e prima che lei, al risveglio, si accorgesse dell'abbandono

e se ne disperasse, Dioniso scese sull'isola, seduto sul suo carro tirato

da tigri e da linci gigantesche e, svegliatala, la incoronò con

il mirto che protegge dall'ubriachezza e la portò in corteo nuziale

sul monte Drios si sull'isola di Naxos. |

|

Quale correa dell'assassinio del

fratello, Ariadne fu inizialmente annoverata tra le grandi peccatrici;

più tardi i Greci non solo la perdonarono, ma la riconobbero quale

coniuge del dio ambivalente terreno e segreto, lieto e terribile, capriccioso

e crudele che fu Dioniso (o Bacco) e accettarono che il suo sposo divino

la facesse assurgere tra le costellazioni, affinchè fosse pienamente

riconosciuta la sua dignità di consorte sacra.

|

Nel cielo, Ariadne prese il nome di Aridela, «visibile da lontano». |

Nella Grecia antica, la figura di Ariadne la cui importanza ne faceva

di frequente oggetto di un culto vero e proprio, anche e soprattutto per

il suo aspetto di figlia del Sole, vergine solare e simbolo della primavera

si affiancava a quella di Dioniso, con aspetti non di rado ambivalenti,

poiché aveva una parte festosa e una parte dolorosa, funebre e

lamentatoria, rivelando così, anche secondo W.F. Otto, l'ambivalenza

generale della religiosità dionisiaca.

Ariadne è portatrice mitizzata di dolore e di felicità,

un simbolo di situazioni-limite: nulla di umano le è alieno, tuttavia

lei vive una relazione continua con il divino. (E, quanto al simbolismo del filo, esso rappresenta in molti contesti e indica sempre anche nella forma di catena, corda o mero tracciato grafico un collegamento dei vari stati di esistenza tra di loro e con il principio che li anima: ritroviamo sempre la rappresentazione di una linea senza soluzione di continuità, di un tracciato più o meno complicato, talvolta ripiegato su sé stesso in modo da formare nodi o intrecci, ma sempre con la volontà di indicare come nodo vitale, ganglio una coesione, una condensazione, una stasi, la cui risoluzione equivale alla cessazione dello stato morale o della situazione di legamento di cui è simbolo; pensiamo al motivo così frequente del meandro o a quello della linea serpentina che ricorda sui sarcofaghi il fluire costante della vita verso la morte e della morte verso la vita.) |

|

Giunto

a Delo, insieme ai giovani compagni scampati alla morte (Plutarco, Thes., 9, d), Teseo danzò con loro la danza delle gru,

che imitava le sinuosità del labirinto. Offrì poi un sacrifìcio ad Apollo ed eresse vicino

alla spiaggia una statua di Afrodite che Ariadne aveva portato con sé

sul mare; da allora, quell'immagine fu venerata sull'isola sacra come

Hagne Afrodite; e al Falero, a ogni ritorno dell'autunno, nella stagione

della vendemmia, gli Ateniesi commemoravano l'eroe e ricordavano il ritorno

dei loro figli, indenni da una simile avventura.

Poi, finalmente, Teseo drizzò la prua della nave verso la patria,

impaziente di portare ad Atene la notizia della salvezza sua e dei suoi

compagni e della liberazione della città da un tributo tanto odioso.

Ma sappiamo già come alla gioia segua rapido il dolore e come l'invidia

degli dèi sia pronta. Tornando verso i lidi familiari, l'eroe dimenticò

la promessa fatta al padre, cioè di issare una vela bianca in caso

di vittoria; e il vecchio re, quando vide spuntare dal mare la vela nera

che dirigeva la rotta verso il capo Sunio, si gettò disperato dall'alto

dello scoglio.

Tuttavia, anche la pietà degli dèi è pronta. Per

ricordare l'evento, il mare che cinge e unisce le coste e le isole dell'Ellade

porta da quel giorno il nome di Egeo.

Daidalos

Era destino che la vita di Minos fosse strettamente legata a quella del

grande artefice che viveva alla sua corte. Chi era Daidalos (che ripeteva nel

suo nome il daidallein, «bene costruire»)?

Ateniese, fu l'inventore

dell'ascia doppia (labrys), della lesina, della squadra, della livella

a bolla, del trapano, della vela, «delle statue che si muovono»,

e discendeva da stirpe regale. La leggenda narra che dovette fuggire dalla

sua città natale dopo aver ucciso per gelosia di maestro un suo

nipote e allievo; e trovò rifugio a Creta, dove il re, contento

di avere alla sua corte un artefice cosi famoso, gli accordò protezione. |

|

|

Dopo la fuga di Teseo, Minos si vendicò del tradimento e della

complicità con Ariadne rinchiudendo Daidalos, insieme al figlio

Icaro, nel labirinto da lui stesso costruito. Fu allora che, per salvarsi,

Daidalos ricorse alla grande invenzione dell'ala, e sappiamo dalle Metamorfosi

di Ovidio in quale modo Icaro, per essersi avvicinato troppo al carro

del Sole, sciolta dal grande fuoco la cera che univale penne, precipitò in

mare. Il padre, più prudente, riuscì a prendere terra in Sicilia, tra Selinunte e Agrigento, dove, come dicono, fu accolto dal re Còcalo con gli onori dovuti a un simile maestro. […] |

Tuttavia,

il talassocratore Minos, deciso a riprendere il suo architetto, lo inseguì

e, sebbene lui si fosse nascosto con il consenso del re, lo trovò

grazie a un ingegnoso espediente. […]

Mentre andava da una città all'altra, prometteva in ogni luogo un grosso premio

a chi fosse riuscito a far passare un filo entro le volute di una conchiglia

a spirale. Quando Minos si vide restituire da Còcalo la conchiglia

con il filo che la percorreva, seppe di avere trovato chi cercava; infatti,

Daidalos aveva risolto il problema (non sapendo chi lo avesse posto),

praticando un forellino d'ingresso nella conchiglia e immettendovi una

formica intorno a cui aveva legato un filo sottilissimo.

Ma, dopo, Minos chiese invano a re Còcalo di consegnargli il fuggitivo;

anzi, soccombette a una nuova e ultima astuzia dell'artefice. Questi aveva

raccontato alle fìglie di Còcalo (Diodoro Siculo, IV, 79)

che il Cretese era solito farsi innaffiare nel bagno con un getto d'acqua

(o, secondo altri, di pece) bollente. Morì in questo modo, lontano

dalla sua isola, nella città di Càmicos, il sovrano che

Esiodo avrebbe chiamato «il più potente fra i mortali»;

e la sua tomba fu mostrata per lunghi secoli nei dintorni di Agrigento.

Altri dicono che i suoi resti furono restituiti ai Cretesi, i quali li

avrebbero collocati in un sarcofago, su cui si leggeva: «Tomba di Minos, figlio di Zeus»

Una parentela misteriosa e simbolica sembra collegare i protagonisti del

mito.

Daidalos (Dedalo) è un Eretteide, ossia un discendente di quell'Eretteo

che Efesto, dio del fuoco e degli artifìci che si fanno con il

fuoco, avrebbe generato con Gaia, la Terra, madre di tutte le cose. Ma

Eretteo, fondatore della città di Atene, è anche un essere

semidivino, la cui natura partecipa dell'uomo, del serpente e del vento,

ed è a sua volta correlato a Pitone e Delfina, ossia ai due serpenti

gemelli, uccisi o, secondo altri, domati da Apollo, che li intreccia sul caduceo, simboli di vita e di morte,

del potere di guarire e di far morire.

Padre di Dedalo fu Metione, secondo figlio di Eretteo: il grande artefice

è perciò nipote del primo ateniese, uomo-serpente, nonché

pronipote di Efesto, dio che opera con il fuoco e forgia gli oggetti con

gli arnesi del fabbro e della Terra.

Ma non basta: secondo alcuni mitografi, Cecrope, essere primitivo da cui

gli Ateniesi avrebbero preso il nome di Cecropidi, sarebbe stato fratello

minore di Metione, padre di Dedalo, e quindi nonno di Egeo, padre (umano)

di Teseo. Seguendo le segrete suggestioni del mito, vediamo dunque che

Dedalo, uomo di stirpe regale, è zio (o prozio) di Teseo […].

|

Interamente tratto da Il Libro dei Labirinti, Storia di un Mito e di un Simbolo di Paolo Santarcangeli, Edizioni Frassinelli |